変化はゆっくりと波打つ—利島で“多様な関係性”を育む場所とメディア『ずっとしま』が織りなすエコシステム

前回のレポート『「ずっとしま」編集部、動き出す。』では、地域おこし協力隊の小抜ひかるさん、石井絵美子さん、利島村役場の皆さまとともに、コミュニティ型ポータルサイト『ずっとしま』の編集方針の共有や村民ライター育成の打ち合わせ、複合型サテライトオフィス(以降、拠点)の現地視察、そして拠点の在り方の方向性を探る対話の2日間を記しました。今回はその続編。利島の皆さんとこの数カ月で見定めた「拠点が果たすべき役割」と「メディア『ずっとしま』の在り方」、そして両者をつなぐ設計の”芯”を紐解きます。

最初の一歩は、場が持つジレンマをとらえること

プロジェクトのデザインを進めるにあたり、まず上位計画として位置づけたのが令和7年3月に策定された「利島村ずっとしま計画2030」です。2023年10月に利島村は村制100周年を迎え、利島村に訪れる人、関わる人、暮らす人が「としまとずっと」でありつづけるために、「ふらっと、もっと、ほっと ずっとしま」を将来ビジョンとする移住定住計画が策定されました。

そんな計画の中から最初に着目したのは、下記4つの課題です。

- 利島村から転出した人々が、島外から村と関わり続けられる仕組みや機会づくりが必要

- 島暮らしに適した働きやすい環境づくりや就業ニーズの多様化への対応

- 適度な地域のつながりの構築とストレスケアとのバランスを考慮すること

- 移住受け入れに向けたハード・ソフトの見直しと拡充

これらの課題をあらためて眺めたときに見えてきたのは、拠点が持つべき機能の「二面性」でした。1と4の地域政策やまちづくりの文脈においては、中間支援的な機能を持つコミュニティカフェとしての役割が求められます。一方で、2と3に含まれる地域福祉の領域については、高齢者や子どもが安心して過ごすことのできる居場所としての在り方が問われます。

拠点が持つべき機能として、それぞれ似たような雰囲気の場が求められつつも、その本質的な価値観が異なっていることに気づきました。つまり、前者は活動拠点としての課題解決機能が優先されるのに対して、後者のような居場所的な場は存在論的な安心が尊重される。この「動と静」という異なるベクトルの価値観をどのように同居させるか。そこがポイントになってきそうだと考えました。

そして、あらためて「利島村ずっとしま計画2030」の中で掲げられている将来ビジョンについても確認しました。

「利島は、多くの島外の方たちの力を必要としています。そんな、利島に関心をもったり、応援してくれる人が“ふらっと”訪れ、戻ってこれる島でありたい。

利島に訪れた人が、“もっと”関わり続けて村民との信頼関係を持ち続けられる島でありたい。利島に暮らすひとが、利島で暮らし続けていくために、ときには“ほっと”安らげる、心の拠り所がある島でありたい。

利島村の最大の魅力は“ひと”です。訪れる人、関わる人、暮らす人が「としまとずっと」でありつづけるために、「ふらっと、もっと、ほっと、ずっとしま」を目指します。」

この掲げたビジョンを常にイメージしながらプロジェクトを進めていくことが大切です。

“施設”ではなく、“関係”をつくるデザイン

少しずつ整理していくにつれて、拠点は、働く/学ぶ/遊ぶ/育む—その用途は多岐にわたりながらも、行為のジャンルを細かく仕切らず、むしろ、行為が滑らかに移る余白を残すことが大切なのではないかと考えました。

また、将来ビジョンから見えてきた拠点の役割として、島内外の「人・活動・情報」を能動的につなぐ中核を担い、多世代・多用途のハブとなることが求められます。

この場所から「わたし」と利島村をつなぎ、やりたい・実現したい・面白そう、が行動に変わる機会を創出する。個人個人の衝動から生まれるライフプロジェクトが次々と育ち、ソーシャルイノベーションへつながる循環をつくる。

そんな流れを拠点とコミュニティ型ポータルサイト「ずっとしま」が連携しながら運用していくことで、ゆっくりじっくり実現させていく。そんな全体のデザインが見えてきました。

「耕す」という比喩——タグラインが示すエシックス

全体デザインが見えてきた中で、以前より取り組んでいた拠点のブランドデザインについても進めていきました。今後、拠点に関わる人が意義を感じながら継続的に関わりを持っていけるように、現時点におけるプロジェクトの道標を設けるべく、パーパスやタグラインを策定しました。

パーパスは、『暮らしの真ん中に“遊ぶ・学ぶ・働く・育む・つながる”を束ね、ひとりひとりの「やりたい」をみんなの価値へ育てる。』です。

このパーパスは、利島の暮らしに根ざしたコミュニケーション拠点として、「遊ぶ・学ぶ・働く・育む・つながる」を一体で提供し、誰もが『やりたい』を行動に変えられる日常を実装する場所であること。そして、雨天でも使える学び・遊びの場と、安定した通信基盤を整え、島内外の交流と挑戦を生み、関係人口の拡大と定住の循環に寄与することを備えた拠点の在り方を表現したものです。

タグラインは『やりたいを耕し、利島の未来を育てる。』

そして、リードコピーは『わたしの「やりたい」を耕し、育てる。

利島とむすび、学び・仕事・文化の出会いを行動に変える。

この場所を、それぞれの「やりたい」の種が根づき、枝を伸ばし、また利島へ栄養を返す循環の拠点に。』

パーパスやタグラインの策定は、関わる人たちに拠点の存在意義を届けるための大切なプロセスです。

さて、拠点とコミュニティ型ポータルサイト『ずっとしま』が連携しながら描いていくコミュニティの姿は、どのようなものであるべきなのか?そんな問いと向き合いながら検討を進めていく中で見えてきたのは、「ウェルビーイング」でした。

一冊の本「わたしたちのウェルビーイングをつくりあうためにーその思想、実践、技術(著:渡邊淳司、ドミニク・チェン、安藤英由樹、坂倉杏介、村田藍子 出版:ビー・エヌ・エヌ新社)」によると、ウェルビーイングには「医学的ウェルビーイング」「快楽的ウェルビーイング」「持続的ウェルビーイング」という3つの定義があると紹介されています。

「医学的ウェルビーイング」は心身の機能が不全でないかを問うもの。ふたつめの「快楽的ウェルビーイング」はその瞬間の気分の良し悪しや快/不快といった主観的感情に関するもの。最後の「持続的ウェルビーイング」は人間が心身の潜在能力を発揮し、意義を感じ、周囲の人との関係のなかでいきいきと活動している状態を指す包括的な定義である、と記載されています。

この心身の潜在能力を発揮し、周囲との関係のなかで意義を感じている「いきいきした状態」を指す「持続的ウェルビーイング」が今回のプロジェクトにおいてポイントになると考えました。

特に特定の人との繋がりだけでなく、利害関係が入り組んだ今回の拠点のような不特定多数の人が集まるコミュニティや公共の場において、ウェルビーイングの観点が必要になってくるはずです。自分自身はもちろん、他者との関わり合いを通じて生まれるコミュニティを擁した場のデザインを考えるにあたって「ウェルビーイング」という視点は外せない要素です。

この「持続的ウェルビーイング」を自身と多様な他者との関わり合いの中でどのように実現させていくか。そして、その実現に向けて拠点とメディアがどのような役割を担っていくべきか。そこには関わる人々の「自律性」が大切な要素として関わってきそうです。

拠点とメディアが織りなすエコシステムの提案

先ほど、個人個人の衝動から生まれるライフプロジェクトが次々と育ち、ソーシャルイノベーションへと発展していくと記しました。ライフプロジェクトとは、自分自身の内面から湧き上がる興味・価値観・願望を原動力とし、自己実現や成長、充実感を追求するために自発的に立ち上げられるプロジェクト(活動)です。この自律的な活動が次々と起こってきて様々なライフプロジェクトが集まり、つながったり関わりあったりすることで、地域が抱える課題やニーズを解決するために、従来の枠組みや価値観を変革するような新しい解決策を創出し、社会全体の持続可能性や福祉の向上を目指す取り組みであるソーシャルイノベーションへと発展していき地域へと還元されていく。

実は、東京都離島区もそんな流れをイメージしてはじめたメディアなのです。東京諸島に関わる様々なライフプロジェクトに取り組む人々に焦点を当てることで、地域の可能性にまなざしを向けながら様々な関係性とともに活動することで、新たな社会的意義や価値を見出す。図らずもそんなモデルが今回の利島村のプロジェクトにおいてもフィットするのではないかと考えました。

そして、先ほどご紹介した書籍「わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために」では、ウェルビーイングな社会を構想するようなリビングラボのことを「ウェルビーイングラボ」と呼んでいたことをヒントに、複合型サテライトオフィスを“ウェルビーイングラボ”として位置づけ、拠点(場)×メディア(ずっとしま)で、住民・来島者それぞれの”やりたい”を耕すことで、行動を促し、共感を呼び、育つことで、地域に根づく。そんな循環のイメージが生まれてきました。

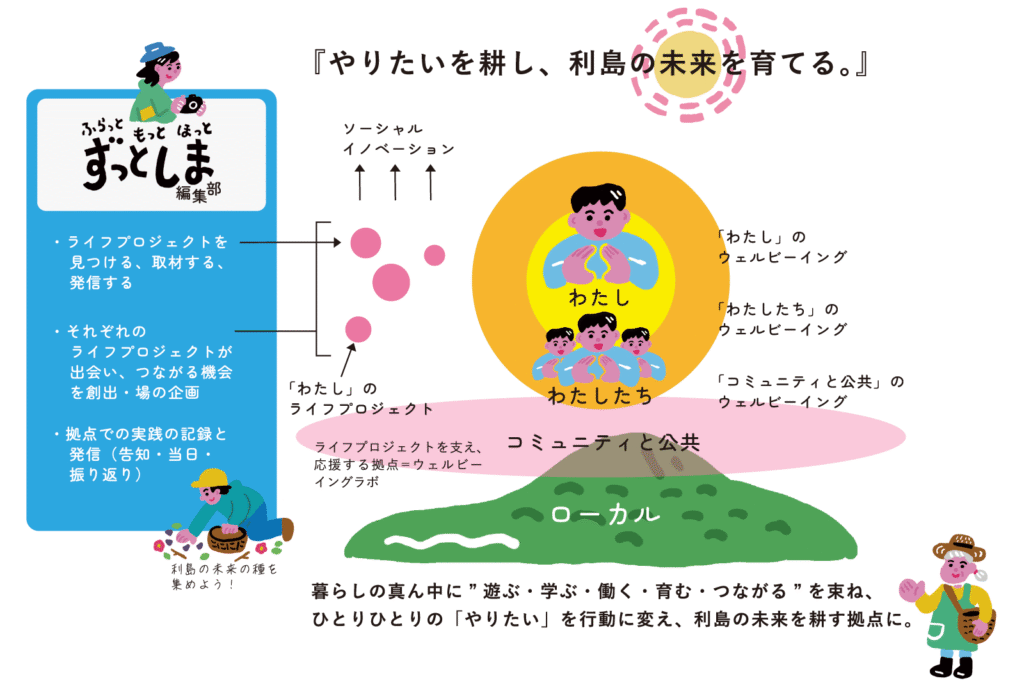

そんなエコシステムを図解したものがこちらです。

島内外の〈わたし〉の「やりたい」を耕し→行動→共有→循環へつなぐ“公共圏” として、拠点(複合型サテライトオフィス)とメディア(ずっとしま)が連動するエコシステムのイメージが出来上がってきました。

わたし(個人)の良い状態とわたしたち(関係)の良い状態、そして、場の公共性を同時に満たすウェルビーイングな状態をつくること。拠点が持つべき姿は、安心して存在できる居場所とライフプロジェクトが見つかり活動を進めていける拠点としての機能を両立させる“ウェルビーイングラボ”です。

プロジェクトの全体概念がイメージ出来てきたところで、次は実際に活動に落とし込むための実施計画を進めていきます。ぜひ、プロジェクトに注目していただけたら幸いです。

Let's Share

この記事をシェアするRelated articles

関連記事

兆しに出会う。ー 利島の今と未来の「進行形」 ー

「40年近く人口は約300人をキープ」「20〜40代の8割が移住者」「投票率は94%超え」など、驚くべき数字をいくつも残している利島には「島の未来」につながるヒ・・・

2024/06/03

島の可能性をひろげる

都内唯一の完全放牧豚、伊豆大島初のブランド豚を誕生させようと奮闘するひとりの島民のプロジェクトをご紹介します。離島が抱える課題と可能性、島の恵まれたフィールドを・・・

2022/01/05